順番が大切!歯科医が教える「うがいを効果的に行う方法」とは

[公開日]2017/11/16

うがいは日本人特有の習慣で、その効果についてはこれまで疑問視される点も多くありました。

うがいは日本人特有の習慣で、その効果についてはこれまで疑問視される点も多くありました。しかし近年はうがいの効果を実証する様々なデータが発表され、世界でも「うがいの効果」に注目が集まっています。

うがいと言えば「ガラガラうがいで風邪予防」が一般的ですが、うがいにはいくつかの種類があり、風邪予防以外の効果も期待できます。

そこで今回は歯科医である筆者が、正しいうがいの方法や効果などについてご紹介していきましょう。

目次

この記事は、歯科医師の方に執筆していただき、アンチエイジングの神様チームで編集しております。

うがいの部位によって効果は異なる

うがいには「口うがい」「喉うがい」「鼻うがい」の3種類があり、それぞれで得られる効果も異なります。

ここではそれぞれのうがいの働きや効果について解説してきましょう。

口うがいには歯の着色や口臭を予防する効果がある

口うがいは口の中に水を含み、口全体を洗い流すうがいです。「ブクブクうがい」や「グチュグチュうがい」と言えば、何となくイメージがつきやすいでしょう。口うがいには口の中に残った食べかすを洗いながしたり、口の乾燥を防ぐ働きがあります。

この働きによって得られる効果は以下のようになります。

口うがいの効果

・口臭予防

・着色汚れの予防

・口内炎を早く治す

・着色汚れの予防

・口内炎を早く治す

虫歯や歯周病の予防には効果が薄い

口うがいによって口の中の食べカスなどをある程度落とすことはできますが、歯に付着してしまったプラークや細菌までは落とせません。そのため、口うがいだけで虫歯や歯周病の予防効果を得るのは難しいでしょう。

ただし口うがいによって口の中を潤すことで、細菌の増殖を防ぐなどの副次的な効果は期待できます。

風邪予防にはガラガラ喉うがい

喉うがいは含んだ水を喉のほうに行き渡らせ、喉の入り口付近を洗い流すうがいです。「ガラガラうがい」がこれに当てはまります。喉うがいには、喉に付着したホコリやウィルスを洗い流す働きのほか、喉にうるおいを与えて粘膜を保護する働きがあります。

この働きによって得られる効果は以下の通りです。

喉うがいの効果

・風邪予防

・喉の炎症を和らげる

・喉の乾燥を防ぐ

・喉の炎症を和らげる

・喉の乾燥を防ぐ

風邪は予防できても、インフルエンザ予防の効果はない

喉うがいによる風邪予防の効果に関しては、いくつかの研究によって立証されています。しかしインフルエンザの予防においては、今だ科学的な根拠が得られていません。

首相官邸ホームパージにおいても、インフルエンザ予防の項目で「うがいによってインフルエンザを予防できることは科学的に証明されていない」と記載があります。

インフルエンザ予防にはうがいよりも、こまめに手洗いを行うほうがその効果が得られやすいでしょう。

花粉症対策には鼻うがいがおすすめ

鼻うがいは鼻の中に薄い食塩水や鼻うがい専用の洗浄液を流しこんで、鼻の粘膜を洗い流すうがいです。鼻うがいには、鼻の粘膜に付着したホコリや花粉、ウイルスを洗い流したり、鼻に溜まった膿を洗い流す働きがあります。

この働きによって、鼻うがいには以下のような効果が期待できます。

鼻うがいの効果

・風邪の予防

・花粉症を予防したり症状を和らげる

・鼻づまりの症状を和らげる

・鼻炎や蓄膿症の予防

・花粉症を予防したり症状を和らげる

・鼻づまりの症状を和らげる

・鼻炎や蓄膿症の予防

鼻うがいの効果は大きい一方で口うがい・喉うがいほど気軽にできない

鼻うがいは喉うがいに次いで、風邪や花粉症の予防に効果が期待できるうがいです。しかし鼻は非常にデリケートであり、また耳との距離も近いため、鼻うがいを行うには事前の準備やある程度のテクニックが必要となります。

詳しい方法については以下に記しますが、口うがいや喉うがいのように手軽に行えるうがいではないことをよく理解しておきましょう。

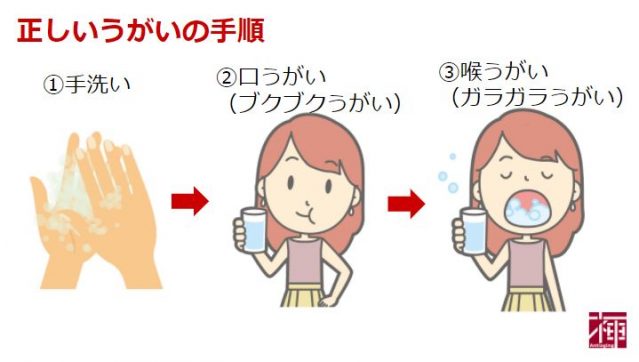

帰宅後のうがいは「手洗い」⇒「口うがい」⇒「喉うがい」の順番で行うと効果的

口うがい、喉うがい、鼻うがいのそれぞれの効果がわかったところで、次に毎日行う基本的なうがいの方法について解説していきましょう。

口うがい、喉うがい、鼻うがいのそれぞれの効果がわかったところで、次に毎日行う基本的なうがいの方法について解説していきましょう。うがいをする前は必ず手洗いを行う

どのうがいを行うにしろ、まず事前に必要なのは手洗いです。手が汚い状態でうがいを行なえば、手に付着した細菌が口や喉にも感染してしまいます。

手洗いは風邪のほか、インフルエンザ予防においても重要なので、細かいところもしっかり洗ってください。

口うがいは少量の水で行うのが効果的

手洗いが終わったら、次に行うのが口うがいです。口うがいは口の中の汚れを落とすことが目的なので、口に水を含んだらできるだけ強い水流を作り出すとより効果が得やすいでしょう。

そのためには口の中に含む水の量をできるだけ少なくすることが、口うがいを上手に行う秘訣です。

具体的には、1回の口うがいで30~50ml程度の水を含み、それを口の中で勢いよく「ブクブク」「グチュグチュ」として口全体を洗い流していきます。

口うがいは喉うがいの前に行っておくと、口の中のホコリやウィルスが喉に流れ込むことを防ぐことができます。

また着色汚れの予防には、食後の口うがいがお勧めです。

喉うがいは起床時に喉が乾燥しているときにもお勧め

口うがいが終わったら、最後に喉うがいです。喉うがいは口うがいのあと再度水を含んで上を向き、喉を「ガラガラ」と洗い流します。

この時「あー」「おー」と声を出すと、喉が広がり奥まで洗い流しやすくなります。

ここまでの「手洗い⇒口うがい⇒喉うがい」が『うがい』の一連の流れとなり、外から帰宅の度に行う習慣として身につけましょう。

また喉うがいは喉の乾燥を防ぐ役割もあるため、帰宅時以外にも起床時など喉が乾燥していると感じた時に行うのもお勧めです。

鼻うがいはしっかり事前の準備を行うこと

これまでのうがいの流れにさらに1日1回の鼻うがいを加えると、風邪予防の効果がさらに上がるほか、花粉症やアレルギー性鼻炎などにも良い効果をもたらします。

ただ、口うがいや喉うがいよりも準備や方法がやや複雑になります。以下に詳しく解説しますので、鼻うがいを行う際の参考にしてください。

煮沸した水に食塩を溶かすか、専用の洗浄液を使用すること

鼻うがいに水道水を使用すると、鼻が「ツーン」と痛んで鼻うがいをすることができません。しかし体液と同じ濃度の食塩水(生理食塩水)を使用すれば、この痛みを予防できます。

鼻うがいに水道水を使用すると、鼻が「ツーン」と痛んで鼻うがいをすることができません。しかし体液と同じ濃度の食塩水(生理食塩水)を使用すれば、この痛みを予防できます。また近年は鼻うがい専用の洗浄液も市販されているため、それを利用するのも良いでしょう。どちらを使用するにしても、液体はぬるめの温度であれば鼻に痛みが生じにくくなります。

また海外では水道水や不衛生な器具を使用した鼻うがいが、『アメーバ脳炎』という脳症状を引き起こすと注意喚起がなされています。

したがって鼻うがいに使用する液体は「煮沸した水に食塩を溶かした生理食塩水」か、「鼻うがい専用の洗浄液」を選ぶようにしましょう。

食塩はどれぐらい溶かせば良い?

鼻うがいに使用する食塩水は、濃度にして1%程度、舐めると少し塩の味がする程度です。食塩の量としては500mlの水に5g程度、または200ccの水に2g程度を目安にすると良いでしょう。

清潔な洗面器やコップに液体を入れ、ゆっくり鼻の中に流し込む

鼻うがいに使用する液体が準備できたら清潔な洗面器かコップを液体で満たし、片方の鼻穴を液体につけ、もう片方の鼻穴を塞いでゆっくり液体を吸い込みます。その後勢いよく液体を鼻から吐き出すか、もしくは口から吐き出し、もう片方の鼻穴も同様に洗浄します。

鼻うがい専用の洗浄液には鼻に差し込むノズルが付いているものもあるので、上記の方法が難しいと思う方にはお勧めです。

鼻うがい中は唾液や液体を決して飲み込まないこと

鼻の中に液体を流し込む際は、唾液や洗浄液を飲み込まないように注意しましょう。鼻は耳管(じかん)という管を通して、耳に繋がっています。

もし鼻に液体が入ると同時に飲み込んでしまうと、耳の方にまで液体が流れ込み、中耳炎などを引き起こす恐れがあります。

鼻うがいの際はこの点に十分気を付けて行ってください。

鼻の中の液体を全部出しきるまで鼻をかんではいけない

鼻の中に液体が残った状態で鼻をかむと、鼻に残った液体が耳の中に流れ込む恐れがあります。したがって鼻うがいが終わったあとは中の液体をしっかり出して、軽く鼻をかむ程度にしておきましょう。

鼻うがいは1日1回まで

鼻うがいは口うがいや喉うがいのように、1日何度も行ってはいけません。鼻の中は非常にデリケートなので、鼻うがいをしすぎるとかえって鼻の症状を悪化させる恐れがあります。

鼻うがいは1日1回を限度とするよう心がけましょう。

異常を感じたら耳鼻科を受診すること

鼻うがいを上手に行うためには、何度か練習してみてコツをつかむ必要があります。もし鼻うがいをしていて鼻や耳に異常を感じた場合は、速やかに耳鼻科を受診しましょう。

普段のうがいは水でOK!うがい薬の使用は喉に腫れや痛みがある時のみ

ドラッグストアでは、うがい薬や洗口液が数多く販売されています。

なお、うがい薬と洗口液では使用目的が少し異なるため、それぞれの特徴をよく理解しておきましょう。

口うがいは「洗口液」:特に就寝前の使用がお勧め

洗口液は主に口うがいの時に使用します。配合されている有効成分には

洗口液は主に口うがいの時に使用します。配合されている有効成分には塩化セチルピリジウム(CPC)

塩化ベンザルコニウム(BKC)

イソプロピルメチルフェノール(IPMP)

などの殺菌成分があります。

どの成分もそれほど強いものではないため、毎日使用しても特に問題はありません。

洗口液は就寝前の使用をお勧めします。寝ている時は唾液の量が減り、口の中に細菌が増殖しやすいからです。

寝る前に洗口液で口うがいを行っておくと、朝の口のネバツキや強い口臭を抑えることができるでしょう。

そのほかにも外出先などで歯磨きができない場合に洗口液で口うがいを行なえば、口の中の不快感や口臭を予防することができます。

アルコールの配合に要注意!

洗口液のなかにはアルコールが配合されたものがあります。アルコールはその刺激によって口の中が荒れる原因になるほか、口の乾きの原因にもなる可能性があります。

洗口剤を選ぶ際は、アルコールが配合されていないものを選ぶことをお勧めします。

喉うがいには「うがい薬」 ただし普段使いで使用するのはNG

うがい薬は、喉うがいの際に使用します。配合される成分には、

うがい薬は、喉うがいの際に使用します。配合される成分には、ポヨドンヨード(イソジン):殺菌作用

アズレン(アズノール):炎症を抑える作用

などがあります。

洗口液と比べてうがい薬に配合される殺菌成分は非常に強いため、風邪を引いた時の喉の腫れや痛みなどに効果があります。

また、口内炎がある場合に使用すると口内炎を早く治すことができるでしょう。

しかし頻繁に使用すると、口の中に必要とされる細菌まで死滅させてしまったり、薬剤に強い菌を作り出してしまう恐れがあります。

したがってうがい薬の使用は「喉の腫れや痛み」、「口内炎」など何らかの炎症をともなう場合のみに使用し、それ以外での使用は控えるようにしてください。

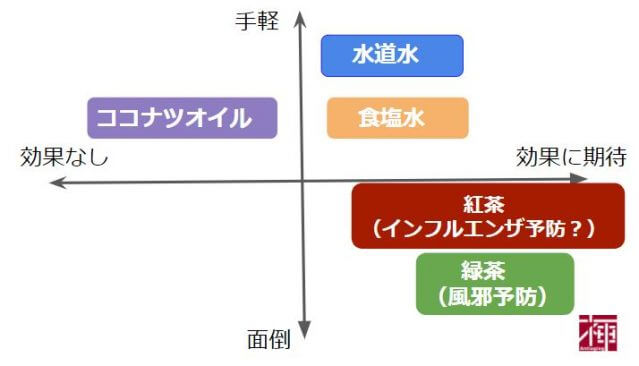

普段のうがいは水道水でも十分な効果がある

薬剤の入った洗口液やうがい薬は、口臭や歯周病、また喉の炎症を抑える効果などが期待できます。ただし、それらの問題が特にない状況であれば、毎日のうがいは水道水で十分です。

うがいはとにかく毎日続けることが大切なので、気軽さやコストパフォーマンスを考えても、水道水が最もお勧めできます。

塩水うがいや緑茶うがいの効果は?うがいにまつわるQ&A

うがいは古くから伝わる日本特有の習慣で、効果をより高めるといわれる様々な民間療法が広く知られています。

うがいは古くから伝わる日本特有の習慣で、効果をより高めるといわれる様々な民間療法が広く知られています。実際にそれらには効果があるのか、1つ1つの疑問にお答えしていきましょう。

- 塩水を使えば、うがいの効果がUPする?

- 塩(塩化ナトリウム)には殺菌効果や炎症を抑える効果があることが知られており、歯磨き粉の中には塩が配合されているものもあります。

しかし実際にその効果を得るためには、塩をそのまま使用するか、もしくは海水よりも高い濃度の塩水でないと効果はないでしょう。

かりに高い濃度の食塩水を口うがいや喉うがいに使用したとしても、口の中が荒れるほか、塩分を過度に摂取してしまう恐れがあるためお勧めはできません。

ただ喉に軽い炎症がある場合は、薄い食塩水(コップ1杯の水に小さじ1杯の食塩)でも痛みを和らげる効果が期待できます。

また鼻うがいにおいては食塩水(1%濃度:500mlに5gの食塩)の使用をお勧めします。

- 緑茶うがいにはどんな効果がある?

- 緑茶に含まれるカテキンには殺菌作用があるため、喉うがいの際に使用すれば風邪予防の効果をより高めることが期待できるでしょう。

緑茶の産地である静岡県の大学が行った実験では、水道水や食塩水よりも緑茶と使ったうがいの方が風邪予防の効果が高いというデータもでています。

ただカテキンに代表されるポリフェノール類は歯の着色の原因となるので、歯の黄ばみ予防でうがいする際には適していません。

- 紅茶でうがいするとインフルエンザ予防になるって本当?

- 先に「うがいはインフルエンザの予防の効果はない」と記しましたが、一方で紅茶によるうがいがインフルエンザ予防に良いという話もよく耳にします。

一説には紅茶に含まれるテアフラビンと呼ばれるポリフェノールにインフルエンザウィルスの働きを弱める作用があると言われていますが、まだまだ研究段階のようです。

ただ紅茶に含まれれる多くのポリフェノールは緑茶同様の殺菌効果が期待できるため、普段のうがいに使用してみることも決して悪くはありません。

ただ、紅茶も茶渋の原因となるため歯の着色汚れには注意しましょう。

- ココナツオイルでうがいすると歯周病予防になるって本当?

- 近年、ココナツオイルなどを用いて口をゆすぐ「オイルプリング」が流行しています。

そのオイルプリングが口の中の細菌を減少させ、虫歯予防や歯周病予防によいという話も聞きますが、その効果には全く根拠がないので注意してください。

保湿という点だけみれば、口の中の乾燥には多少良い効果があるかもしれませんが、それでも歯周病や虫歯の予防までにはいたりません。

まとめ うがいを効果的に行うには順番を守ること

うがいと一口に言っても、口うがいや喉うがい、鼻うがいなどうがいする部位によってその方法や効果は異なります。

毎日のうがいの基本は「手洗い⇒口うがい⇒喉うがい」の順番で行うことです。

鼻うがいは花粉症など鼻症状でお悩みの方にお勧めですが、正しい方法で行うことを心がけましょう。

うがいで使用する液体は水道水が基本です。洗口液やうがい薬にもそれぞれによい効果がありますが、使用法を誤るとかえって粘膜を傷つける恐れがあるため注意が必要です。

うがいに期待できる3つの効果

1. 口うがいで口臭・着色予防

2. 喉うがいで風邪予防

3. 鼻うがいで花粉症・鼻炎予防

1. 口うがいで口臭・着色予防

2. 喉うがいで風邪予防

3. 鼻うがいで花粉症・鼻炎予防

◆参考資料

・季節性インフルエンザ対策 首相官邸

・小林製薬会社

・河村耳鼻咽喉科クリニック

・うがい効果の検討 日本口腔咽頭学会

《編集:安藤美和子》

サプリメントアドバイザー、化粧品検定一級、薬事法管理者の有資格者チームの管理人。化粧品開発・プロモーションの実務経験を活かし、雑誌・WEBメディアの執筆/ディレクションを行う。

サプリメントアドバイザー、化粧品検定一級、薬事法管理者の有資格者チームの管理人。化粧品開発・プロモーションの実務経験を活かし、雑誌・WEBメディアの執筆/ディレクションを行う。