口呼吸はカゼや虫歯の原因に!鼻呼吸に変える方法を歯科医が解説

[公開日]2017/09/13[更新日]2018/05/23

本来、呼吸は鼻で吸って鼻で吐き出すものであり、口は呼吸するのには向いていません。

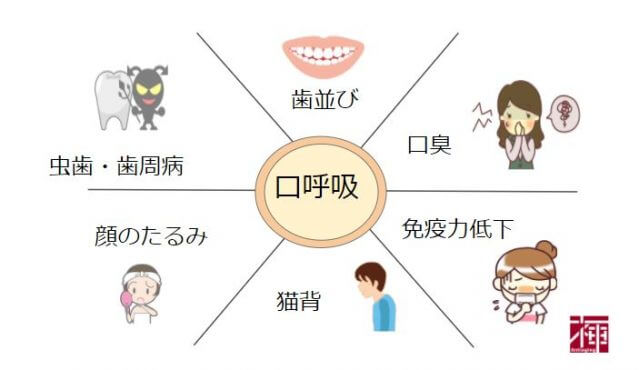

口呼吸を長く続けると、虫歯や歯周病になりやすくなったり、歯並びが悪くなるほか、風邪をひきやすくなるなど全身にまで悪い影響をもたらします。

そこで、歯科医である筆者が口呼吸を改善する方法と口呼吸に改善するメリットを紹介します。

口呼吸が改善されると、イビキや口臭が気にならなくなるといったメリットもあるので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

この記事は、歯科医師の方に執筆していただき、アンチエイジングの神様チームで編集しております。

口呼吸をしてしまう6つの原因

口呼吸の原因

口呼吸をしてしまう原因は、以下のような場合が考えられます。悪い歯並びによる口呼吸

鼻づまりによる口呼吸

クセによる口呼吸

舌の位置に問題がある口呼吸

口周りの筋肉の力が弱っている口呼吸

肥満による口呼吸

鼻づまりによる口呼吸

クセによる口呼吸

舌の位置に問題がある口呼吸

口周りの筋肉の力が弱っている口呼吸

肥満による口呼吸

口呼吸になる直接的な原因はないのに、長年のクセでつい口がポカンと開いてしまう人がいます。

中には普段口が開いてることさえ気づいていない人もいます。以下のような症状がある場合は口呼吸をしている可能性があります。

《こんな症状も口呼吸の可能性あり》

唇や口の中がよく乾く

歯磨きをしているのに虫歯になりやすい

口内炎ができやすい

口臭が強い

寝ているときのイビキがうるさい

唇や口の中がよく乾く

歯磨きをしているのに虫歯になりやすい

口内炎ができやすい

口臭が強い

寝ているときのイビキがうるさい

イビキをかく人は普段から口呼吸になっている

イビキは寝ている時に舌の筋肉が緩み、喉をふさいでしまうことで起こります。口呼吸をしている人は口周りや舌の筋肉が弱っているため、喉をふさいでしまいイビキをかきやすくなります。疲労や加齢による筋力の低下もイビキをかく原因ですが、口呼吸をする人はさらに筋力が弱りやすいため注意しましょう。イビキも口呼吸の1つなので、頻繁に行うようであれば改善が必要です。

口呼吸の改善には口周りの舌の筋トレが効果的

まずは口呼吸を自ら意識し、自分自身で治す方法を紹介します。

マスクやガムを噛んで強制的に口を閉じる

クセになってしまっている口呼吸は、なかなかやめられません。そこで、半ば強制的に口を閉じる時間を作るのも効果的です。《強制的に口を閉じる手軽な方法》

口にマスクをする

シュガーレスのガムを口を閉じてかむ

口にテーピングする

口にマスクをする

シュガーレスのガムを口を閉じてかむ

口にテーピングする

無意識に行ってしまう口呼吸の場合、そのクセを強く意識することが大切です。

例えば手の甲や腕など目につきやすい部位にマーキングし、そのマークを見るごとに鼻呼吸を意識してみるのもおすすめです。

例えば手の甲や腕など目につきやすい部位にマーキングし、そのマークを見るごとに鼻呼吸を意識してみるのもおすすめです。「毎食前に鼻で深呼吸する」など意識する時間を決めて、口呼吸をしていないか確認する機会を作るようにしましょう。

舌先は上の前歯の裏側に置く

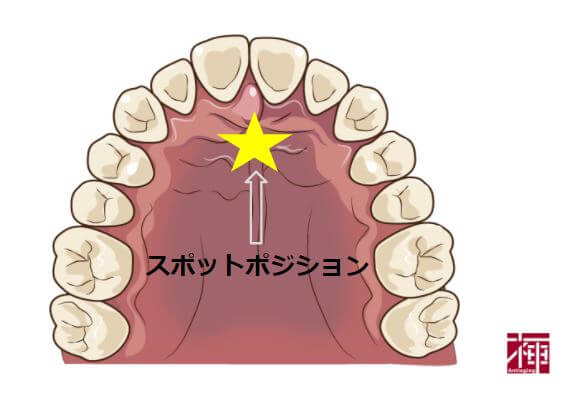

口を閉じて鼻で呼吸する時は、舌先を図のスポットポジション(上の前歯の裏側)に置くよう心がけます。

口を閉じて鼻で呼吸する時は、舌先を図のスポットポジション(上の前歯の裏側)に置くよう心がけます。試してみるとわかりますが、舌先をスポットポジションに置けば、口呼吸がしづらくなります。正しい位置に舌を置くだけで、口呼吸は改善できるのです。

本来、舌先が上の前歯の裏側にくっついている状態が舌の正しいポジションですが、口呼吸をしている方は、舌が下あごの中にすっぽりと埋まっています。

ガムを使った舌トレーニングもおすすめ

シュガーレスガムを利用して、舌のトレーニングを行うのも口呼吸の改善には効果的です。

シュガーレスガムを利用して、舌のトレーニングを行うのも口呼吸の改善には効果的です。ガムチューイング法

1.シュガーレスガムを奥歯でかむ

2.唾が出てきたら、口を閉じて唾を飲み込む

3.ガムがやわらかくなったら、舌を使ってガムを上あごに張り付ける

4.上あごに張り付けたガムを舌でしっかり押さえながら、奥歯をかみ合わせる

5,そのまま口を閉じ、唾を飲み込む

2.唾が出てきたら、口を閉じて唾を飲み込む

3.ガムがやわらかくなったら、舌を使ってガムを上あごに張り付ける

4.上あごに張り付けたガムを舌でしっかり押さえながら、奥歯をかみ合わせる

5,そのまま口を閉じ、唾を飲み込む

口周りの筋肉を鍛える

口を閉じるには周りの筋肉を口元にぐっと引き寄せる力が必要です。しかし、口周りの筋肉が弱い、または長年の口呼吸のクセによって口周りの筋肉が衰えている方は、口を閉じたくてもなかなか閉じることができません。

口呼吸改善のために、まずは簡単なトレーニングで口周りの筋肉を鍛えましょう。

「あいうべ体操」で口周りの筋肉を鍛える

内科の先生が考案したとされる「あいうべ体操」は口呼吸を改善するのに効果的な体操です。口周りの筋肉を鍛えることから、近年では矯正歯科などでも広く応用されています。

あいうべ体操

1.「あー」と口を大きく開ける

2.「いー」と口を横に大きく伸ばす

3.「うー」と唇を限界まで前に突き出す

4.「べー」と舌を下にぐっと突き出す

1~4を1セットとし、1日30セット行う

(声は出さなくてもOK)

2.「いー」と口を横に大きく伸ばす

3.「うー」と唇を限界まで前に突き出す

4.「べー」と舌を下にぐっと突き出す

1~4を1セットとし、1日30セット行う

(声は出さなくてもOK)

ダイエットが口呼吸の改善につながる

肥満が重度になると、喉のまわりにも脂肪がついて呼吸がしづらくなるため、口呼吸になってしまいます。口呼吸の原因が肥満である場合、やはりダイエットをして脂肪を落とすことが1番の改善方法です。

また、鼻で呼吸がしづらい時は姿勢を正しくし、あごをすこし上げることで呼吸がしやすくなります。

歯並びや鼻炎が原因だと自力で口呼吸の改善は難しい

できることなら自力で治したい口呼吸ですが、

・鼻がつまっていて、鼻呼吸ができない

・歯並びが悪くて口が閉じにくい

・舌が上にあがりにくい

などの原因による口呼吸は、耳鼻科や歯科の受診が必要です。・歯並びが悪くて口が閉じにくい

・舌が上にあがりにくい

鼻づまりが治らないと口呼吸は改善できない

アレルギー性鼻炎や花粉症などによる鼻づまりは、口呼吸になる大きな要因の1つです。口呼吸を改善するには鼻で呼吸できることが前提であるため、まずは耳鼻科で原因となる鼻づまりを改善しましょう。

また慢性的な鼻づまりによって口呼吸の期間が長引いた場合、鼻づまりが改善しても口呼吸がクセになっていたり、口元の筋力が弱くなっている可能性があります。

その場合は先ほど紹介した方法を参考に、口が開くクセや舌の位置を改善したり、口周りの筋肉トレーニングも合わせて行いましょう。

歯並びが原因の場合は矯正治療が必要な場合もある

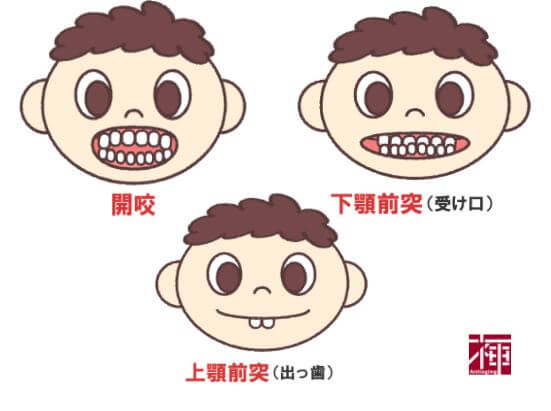

歯科の受診が必要となる口呼吸は以下の通りです。歯並びや骨格に問題があり口が閉じにくい

上と下の歯が咬み合わない開咬(かいこう)と呼ばれる歯並びや、出っ歯や受け口などは口呼吸の原因です。

上と下の歯が咬み合わない開咬(かいこう)と呼ばれる歯並びや、出っ歯や受け口などは口呼吸の原因です。歯並びが原因の口呼吸は、歯科において口腔筋機能療法やマウスピースなどを用いて改善をしていきますが、この方法で改善が難しい場合は矯正治療が必要となります。

口腔筋機能療法(MFT)

先にご紹介した「あいうべ体操」のようなトレーニング法が50種類ほどあり、どのトレーニングを行うかを専門である矯正医が判断して行います。

口腔筋機能療法は口呼吸だけでなく、軽度の出っ歯や受け口の改善にもなる治療法です。

マウスピースによる口呼吸の改善

使用するマウスピースは口周りの筋肉を鍛えるほか、舌を正しいポジションに置くように設計され、一定期間装着することで口呼吸を改善できます。

このマウスピースには歯並びの改善やあごの発達をコントロールする働きもあるため、出っ歯や受け口の改善や予防にも効果があります。

舌の裏にあるヒダが短く、舌が上らない

舌を持ち上げたとき、裏側にあるヒダを舌小帯(ぜつしょうたい)と言います。

舌を持ち上げたとき、裏側にあるヒダを舌小帯(ぜつしょうたい)と言います。生まれつき舌小帯の短い人は舌を正しい位置(スポットポジション)に置くことができず、口呼吸になりがちです。

小さい子供の場合、口腔筋機能療法やマウスピースを利用した治療で、舌小帯の長さを改善できます。

ただ舌小帯が極端に短いケースや成人の場合は、舌小帯を切って長くする手術が必要なこともあります。

子供の口呼吸は早めに改善しないと歯並びや骨格に問題が出る

口呼吸による弊害は後に詳しく述べますが、成長期の子供の場合は歯並びやあごの成長に大きく影響します。そのため子供の場合は早いうちから鼻呼吸を意識させ、口呼吸を改善することが重要です。

子供の口呼吸が気になる場合、

・鼻炎や花粉症など、鼻づまりになる原因がないか

・舌先を上あごに付けることができるか(舌小帯が短くないか)

をまず確認し、当てはまる場合は速やかに専門科を受診しましょう。・舌先を上あごに付けることができるか(舌小帯が短くないか)

上記のような問題がない場合は、口呼吸をやめ鼻で呼吸するように促し、最初に述べたような口周りや舌のトレーニングなどに取り組むよう心がけ、早期の改善を目指します。

虫歯や歯周病の原因にも!口呼吸を改善すべき4つの理由

こんにちは!「アンチエイジングの神様」管理人の安藤美和子です。そもそも、なぜ口呼吸をするのは良くないのでしょうか?

口呼吸は虫歯や歯周病になりやすい

口呼吸は唾液によるクリーニング効果を弱め、虫歯菌や歯周病菌を増やす原因となります。唾液には食べかすや細菌を洗い流す働きがありますが、口で呼吸すると口が常に乾き、唾液の分泌が追いつきません。

その結果、食べかすなどが十分に洗い流されず、汚れた場所が虫歯菌や歯周病菌の温床となってしまいます。

口臭が強くなる

口呼吸は唾液を乾かしてしまうため、口の中が汚れやすくなり口臭が強くなります。また唾液には口の中の温度を下げる働きがあるため、唾液が乾いてしまうと、口の中の熱を取り除くことができません。

口呼吸によって口の中の温度が上がると、臭い成分を多く蒸発させてしまい、口臭をさらに強くしてしまいます。

歯並びが悪くなる

口呼吸と歯並びには深い関係があり、歯並びが口呼吸の原因にもなれば、口呼吸が歯並びを悪くする原因にもなります。歯が正しい位置に並ぶには、唇や舌から一定の力を受けることが必要です。

口が常に開いていると歯が唇から受ける力が弱くなる一方、舌から受ける力の方が強くなり、あごや歯が前に押し出され、出っ歯や受け口といった歯並びや骨格の異常を引き起こします。

風邪やインフルエンザにかかりやすい

鼻には空気を浄化する機能があり、細菌やウイルスをそのまま取り込むことを防いでくれます。一方、口はもともと食事や会話をするために存在する器官なので、呼吸をする時に細菌やウィルスを防ぐような機能は持ちません。

口呼吸を行うと細菌やウィルスがそのまま体内に入ってしまい、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

小顔効果も!口呼吸を鼻呼吸に改善するメリット

口呼吸を改善し鼻呼吸ができるようになると、美容や健康にも良い効果をもたらします。

口元の引き締め効果で小顔になれる

口呼吸によって口周りの筋肉が弱くなると、顔のたるみや二重あごの原因にもなります。先に紹介した「あいうべ体操」や「舌のトレーニング」は顔面の筋肉を引き締める効果もあるため、口呼吸の改善のほか、小顔や頬の引き締めにも良い効果をもたらします。

姿勢が良くなる

一般的に猫背の人は、体が前かがみになり肺が圧迫され呼吸がしづらくなるため、口呼吸になりやすい傾向にあります。口を閉じて鼻で呼吸しようとすると、顔は必然的に前を向き、また肺を大きく膨らますため背筋を伸ばさなくてはなりません。

そのため口呼吸の改善には、猫背を矯正し姿勢を正しくする効果があります。

細菌やウィルスに強い体になる

口呼吸を改善することは、体の免疫力を高めることにもつながります。鼻呼吸には、

・外から入った異物(ほこり・塵・花粉・細菌・ウィルスなど)が入るのを防ぐ

・吸い込んだ息に適度な温度と湿り気を与え、喉や肺へのダメージを減らす

といった利点があります。・吸い込んだ息に適度な温度と湿り気を与え、喉や肺へのダメージを減らす

近年は、花粉症やアトピーといったアレルギー疾患も口呼吸による免疫低下が原因の1つと考えられており、実際に鼻呼吸によってそれらの症状が改善したという報告もされています。

口周りの筋トレで鼻呼吸ができるようになる

「口を閉じて鼻で呼吸する」という動作は一見すると単純に思えますが、口周りの筋肉や舌の動き、体の姿勢などが相互に連携して行われています。

そのため、口呼吸を改善することは虫歯や歯周病、口臭など歯科疾患の予防に限らず、顔のたるみを改善したり、姿勢が良くなるといった意外な効果も期待できます。

ただ口呼吸は短い時間で改善するのは難しく、日々の意識改革やトレーニングなどを毎日少しずつ続けていくことがとても重要です。

口呼吸を治す3つのポイント

1. 自身の呼吸を意識するタイミングを作る

2. 正しい舌のポジションを意識する

3. 口周りの筋肉を鍛える

1. 自身の呼吸を意識するタイミングを作る

2. 正しい舌のポジションを意識する

3. 口周りの筋肉を鍛える

《編集:安藤美和子》

サプリメントアドバイザー、化粧品検定一級、薬事法管理者の有資格者チームの管理人。化粧品開発・プロモーションの実務経験を活かし、雑誌・WEBメディアの執筆/ディレクションを行う。

サプリメントアドバイザー、化粧品検定一級、薬事法管理者の有資格者チームの管理人。化粧品開発・プロモーションの実務経験を活かし、雑誌・WEBメディアの執筆/ディレクションを行う。